Les quarante ans de sa mort, les cent ans de sa naissance… Georges Brassens, né le 21 octobre 1921 et décédé le 29 octobre 1981, fait l’objet de nombreuses parutions avec un coffret de quatre CD en prime.

On ne sait pas trop par où commencer. On aimerait bien tout mélanger. C’est un casse-tête chinois la résurrection de Brassens qui passait jusqu’ici, depuis le 29 octobre 1981, soit quarante ans déjà (comme la mort passe vite !) et qui était né à 7 jours près, en 1921, toujours en octobre. Ce qui nous fait donc, de la part de cet homme qui n’aimait pas emmerder le monde, deux anniversaires en un : sa naissance et sa mort. C’est ce qui s’appelle avoir le sens du raccourci.

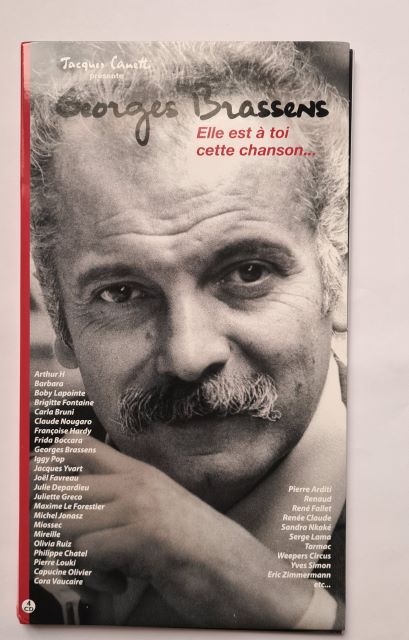

Il va de soi que si les hommages ont plu, les ouvrages aussi. Et ils sont chacun très plaisants. Ajoutez-y un quadruple CD édité chez Canetti. Jacques du même nom, aujourd’hui relayé par sa fille Françoise, ne compta pas pour rien dans la carrière de l’ours moustachu puisque, après l’adoubement de Patachou, il l’accueillit en son cabaret des Trois Baudets. Commençons donc par la chanson. « Il lui insuffla la confiance, et aussi l’inconscience, d’interpréter lui-même ses chansons sur la scène des Trois Baudets, se souvient Françoise Canetti en préambule au livret d’accompagnement du coffret. Et Georges devint l’interprète de ses propres chansons. » A l’époque, la môme avait cinq ans et fredonnait La cane de Jeanne en même temps qu’oncle Georges, les dimanches après-midi.

Le grand bonheur de cette réédition est d’un paradoxe absolu. Brassens n’en est la vedette qu’en fond de scène, ici et là, et notamment dans le deuxième CD 2 consacré aux « années Trois Baudets ». On y trouve au passage des inédits tout à fait inattendus : Brassens interprétant à l’harmonium le Déserteur de Boris Vian en est un bel exemple. Non, ce sont les voix des autres qui tracent ici leur sillon. Toutes celles et ceux (cellezéceux comme disent les politiques) qui ont repris ses chansons. Et il y a du monde au portillon, d’Olivia Ruiz à Renaud en passant par Michel Jonasz, Iggy Pop, Miossec ou Julie Depardieu. Bonne idée aussi d’y réunir, sur le CD N°3, les artistes qui assurèrent ses premières parties, parmi lesquels le très oublié Roger Riffard et son non moins très coquin ‘Timoléon le jardinier’.

En tableau final, ce sont René Fallet, l’ami de toujours, qui papote avec son pote, Pierre Arditi, qui fait chanter les mots de René, et tout s’achève et recommence avec les versions instrumentales qu’assure à la guitare, sur les chansons de Fallet, le grand Joël Favreau. (1) Ces morceaux sont comme des petites pluies toutes fraîches qui viennent baigner l’oreille.

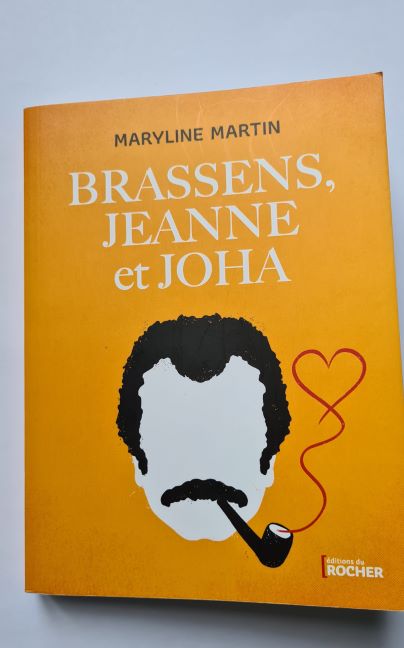

Et les livres alors ? Honneur aux dames. Elles sont deux, sous la plume de l’écrivaine et biographe Maryline Martin à qui l’on doit notamment celle de Louise Weber, danseuse de cancan sous le surnom de La Goulue. Elles se nomment Jeanne – Jeanne Planche – qui sauva Brassens du STO en le cachant dans un mouchoir de poche, au 9 de l’impasse Florimont, dans le quatorzième arrondissement, et Joha Heiman, la poupée, dite Püppchen, que Georges épelait Püpchen en économisant un p. C’est à elle qu’il fit un enfant sans le vouloir. C’est pour lui, « le cœur lourd », écrit l’auteure, qu’elle délesta son ventre du poids de son amour. D’enfant, Brassens « ne voudra jamais ». Passionnante d’un bout à l’autre, cette trajectoire biographique envisagée au prisme du trouble féminin, à l’image de la fugace figure de Lydia la Polonaise ou celle de la gouvernante Sophie Duvernoy qui l’appelle « Le Bon Maître », est aussi imprégnée d’ombre. Et ce n’est pas dévaloriser l’ouvrage de dire qu’on n’y respire pas le bonheur. La tendresse, oui, le bonheur non. L’amour, chez Brassens, vibre curieusement. Il est heurté. Par les jalousies, les foutus caractères, les peines, la maladie qui viendra… Il ne trouve jamais son rythme de croisière. Côté long fleuve tranquille, on repassera.

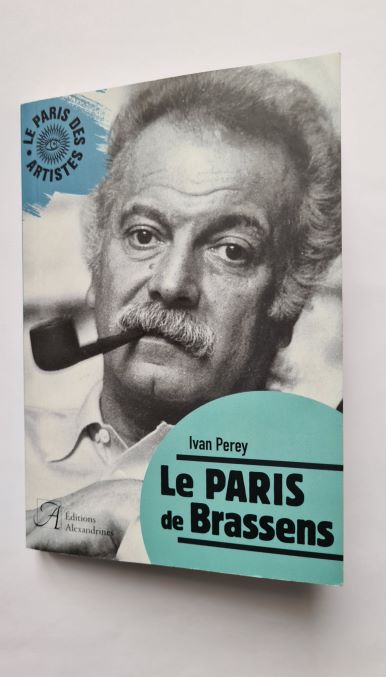

Avec Ivan Perey et « Le Paris de Brassens » (3), le voyage se fait à pied, de Paname à Paname, dans cette jolie petite collection qui s’appelle « Le Paris des artistes ». Voici Brassens au fil de ses adresses (au 173 de la rue d’Alésia (XIV), sa première escale parisienne chez sa tante, Antoinette Dagrosa; chez Jeanne Le Bonniec et Marcel Planche («l’Auvergnat », disparu en 1965), et leur cagibi sans le moindre confort qui sera sa « référence historique » et où, pendant 22 ans, il écrira « les deux-tiers de son œuvre » ; rue Emile Dubois (XVe), où il sera le voisin de Jacqus Brel; au 42, rue Santos-Dumont (XIVe). Bref, depuis les vaches (très) maigres jusqu’aux portes de la gloire et la célébrité en tornade. Ce pèlerinage absolument complet et bourré de détails ne cesse de donner de la chair au personnage, « cet ostrogoth mal fagoté, suant à grosses gouttes » que le lecteur a le sentiment d’accompagner partout en y ajustant son pas.

Cette richesse de ton et de contenu fait jeu égal avec « Brassens, légende d’un poète éternel » (4), l’ouvrage que Jean-Claude Lamy, patron incontesté des brassenssologues, publie dans la collection de poche du Rocher. Celui qui est aussi l’auteur de « Brassens auprès de ses arbres » (L’Archipel), préfacé par Clémentine Deroudille dont on reparlera à la toute fin de cet article, élargit le cercle du voyage, du lycée Paul Valéry, à Sète, où le gamin turbulent ne brille qu’en cours de français et en sport, mais découvre aussi les Fables de La Fontaine qui « l’émerveillent », à Lézardrieux et la maison Kerflandry, en Côtes d’Armor. On s’y arrête à celle de Crespières, ce « moulin de la Bonde », dans les Yvelines, qui se révéla, Jo le libertaire s’en aperçut ensuite, la plus proche voisine du camp militaire de Frileuse ! Et l’on y voit le « wisigoth », tel qu’un journaliste en fit le portrait (ça change de l’ostrogoth), au début des années 60, « claquemuré », « fignolant » ses chansons. « Il martèle les rythmes de ses mélodies sur le coin de sa table. Des pipes tièdes, une guitare usée, un réveil en fer blanc sont les seuls objets de sa chambre blanchie à la chaux.

Avec son lit étroit, elle ressemble à une chambre de moine ». C’est aussi un livre dans lequel on croise un monde fou : au hasard et en vrac, Pierre Mac-Orlan, Marcel Amont, le jazzman Moustache, l’écrivain Louis Nucéra, l’acteur Jacques Grello qui donna sa guitare à Georges en dépannage éternel, René Fallet évidemment, le contrebassiste Pierre Nicolas, né…impasse Florimont, Pierre Tchernia… N’en jetez plus, toute cette belle équipe serait bien loin de rentrer impasse Florimont!

Un dernier rendez-vous pour rassembler tout ça ? Ce « Brassens – Le libertaire de la chanson » (5), signé de Clémentine Deroudille, petite fille de Robert Doisneau, commissaire d’expositions et notamment auteure, avec Joann Sfar, de « Brassens ou la liberté » (éd. Dargaud). On connaît les qualités sur papier glacé de la très excellente collection Gallimard Découvertes et son riche registre d’illustrations. Il s’agit d’une réédition (2011) avec une nouvelle couverture. Spécial Brassensso…philes autrement dit.

(1) « Georges Brassens – Elle est à toi cette chanson », 4 CD + Livret 20 pages, Disques Jacques Canetti, 25€

(2) « Brassens, Jeanne et Joha », de Maryline Martin, préface de Jeanne Corporon Delpont, éd. du Rocher, 173 pages, 16,90€

(3) « Le Paris de Brassens », de Ivan Perey, éditions Alexandrines, coll. Le Paris des artistes, 157 pages, 10€

(4) « Brassens, Légende d’un poète éternel », de Jean-Claude Lamy, Le Rocher Poche, 123 pages, 6,20€

(5) « Brassens – Le libertaire de la chanson », de Clémentine Deroudille, Découvertes Gallimard, 128 pages, 15,80€