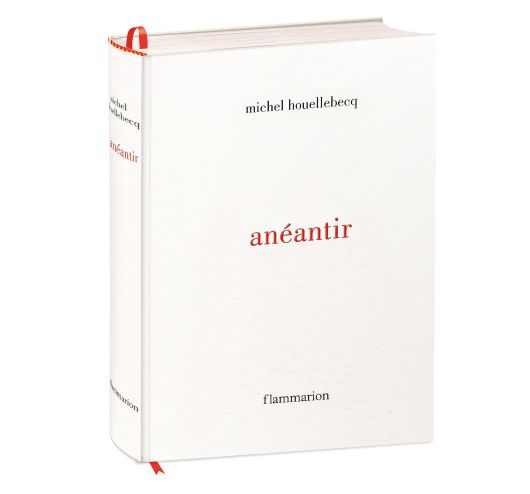

Et si « Anéantir », huitième roman de Michel Houellebecq, 825 grammes garantis sans Covid, signifiait le contraire de son titre. Et sur les ruines d’un univers franchement malade, bon à mettre à la poubelle, poussait une fleur inattendue ?

Il est donc officiellement né ce jour, un 7 janvier, le divin enfant des libraires, à raison, pour la plupart, d’une avalanche de cartons. La librairie « Comme un roman » de mon quartier en a reçu cinq cents exemplaires. Comme ils pèsent leur poids, 825 grammes, (lisez, à propos de la fabrication de l’ouvrage, la page que Sandrine Bajos publie dans le Parisien du jour, tout y est résumé et c’est tout à fait instructif), il y a de quoi se dessouder les reins.

Le 7, donc. Le 7 est symboliquement un chiffre intéressant…. Pas seulement parce qu’il est question, à la page 259, du langage des nombres premiers ; ni parce que c’est toujours celui que je coche en numéro complémentaire quand je fais une grille de loto, mais aussi parce qu’il réunit, quand on les ajoute, le ciel du 3 et le 4 de la terre, soit l’univers tout entier, et sa force spirituelle l’emporte sur le matériel. Jusqu’à anéantir le second un beau jour de bug général et disparaître aussi avec l’eau du bain ? C’est une proposition qui peut se lire entre les lignes du huitième (bon, cet article n’est pas non plus une panoplie de numérologie) roman d’Houellebecq, garanti sans Covid. L’embargo, question stratégie marketing, autorisant les médias à parler du livre le 30 décembre après leur avoir fait parvenir le 17, a ouvert les vannes d’une déception chez les uns, d’un enthousiasme chez les autres, soit pas grand-chose de nouveau dans ce genre de situation. Et dans ces remous de gloubiboulga précipité, la question politique (politicienne) s’est imposée en lever de rideau. Comme s’il fallait tout lire en fonction d’une grille extérieure, étrangère, faisant office de machine à décryptage.

Houellebecq s’est affiché à droite, très à droite même, c’est certain et profondément désagréable. Mais cet aspect du personnage sans filtre, tel le fumeur qu’il est, cérébral hors sol, lassé, à l’instar d’un Depardieu capable lui aussi des saillies le plus dérangeantes, ne fait que signaler un épuisement compréhensible face à l’effondrement manifeste de la culture dans la marche d’un monde bon à mettre à la poubelle et où il convient, dans les hautes sphères, de bien séparer l’élite du peuple et ne pas mélanger torchons et serviettes pour que les vaches soient bien gardées et la curiosité de la pensée bien ratiboisée.

J’ai lu à droite et à gauche que les nombreux thèmes qui se succèdent dans ce roman de 729 pages, si l’on ne tient pas compte des remerciements dont il serait dommage de se dispenser, se diluent en route comme si l’auteur s’en désintéressait ; comme s’il n’allait pas au bout de ce qu’il commençait, impatient, comme un enfant, de passer à un autre jouet avant de l’abandonner sous un coin de l’armoire du salon.

Très humblement je n’en suis pas du tout certain. Je suis même convaincu qu’il n’y a rien d’un parti pris de ce genre. C’est précisément parce qu’il ne boucle quasiment aucune des pistes qui traversent son roman (dans ce cas ce n’est pas 729 pages qui seraient nécessaires mais 7231), que ce récit nourrit sa logique. « Anéantir », un mot qui apparaît une première fois page 245, la seconde, page 690 pour en donner la clé, me fait songer à un voyage en train lorsqu’on rêvasse par la fenêtre. Il y a cette chanson ancienne sur un air et un ton de comptine, reprise par Catherine Ringer : « Un p’tit train s’en va dans la campagne ». C’est André Claveau qui la créa. Elle eut un double sens. Le p’tit train courait aussi aux camps de concentration.

Le p’tit train du nouveau roman d’Houellebecq, qui se passe en 2026 puis en 2027 et dans une configuration d’élections à venir telle que nous la traversons, circule dans des paysages à grosse densité romanesque. Au hasard et en vrac, prenez votre souffle, ça va être un peu long: le cyberterrorisme qui ouvre le ban, les sectes américaines nihilistes et leurs gourous allumés qui n’y vont pas par le dos de la cuillère, les sorcelleries du weccanisme et leurs adeptes voués à des dieux païens, la magie noire et la magie blanche, la question douloureuse des EPHAD, la marche de l’économie française envisagée à son plus haut niveau – le ministre s’appelle Bruno, suivez mon regard –, les petits génies Geek de la DGSI, qui ne respectent ni les horaires, ni les conventions d’habillement et qui n’ont pas de shampoing, les convaincus de la réincarnation, les grands communicateurs (chargés de com) en politique, la fausse puissance des clowns médiatiques – un clone d’Hanouna? – les faiblesses de la restauration du patrimoine cachés derrière l’image iconique de Stéphane Bern, les réseaux du Bloc Identitaire et leurs étranges et « humanitaires », appelons-ça comme ça, missions financièrement désintéressées, les balbutiements de l’immunologie, le cancer des mâchoires – terrible passage, et d’autant plus documenté qu’Houellebecq n’entretient pas vraiment un bon commerce avec l’état de ses dents et joue au bord du précipice à se faire peur, figurent parmi les éléments de ce récit-puzzle. Alors, nous, lectrices, lecteurs, croisons à notre tour tout ça, comme on picorerait par la vitre du TGV un zapping de ce qui nous entoure, nous enveloppe quotidiennement et dont nous nous contentons d’attendre le cours des jours, des semaines, des mois prochains pour s’en préoccuper plus. Le monde nous est tellement tombé sur la tête depuis notre premier vagissement qu’il en faut plus pour créer le suspense.

Non, le vrai suspense d’ «Anéantir », qui s’amuse comme d’habitude, mais moins que d’habitude, à citer de vrais noms, les vrais socles se trouvent de manière absolument surprenante – l’un des mots, avec « surprise », qui revient de façon récurrente – totalement ailleurs. Paul, 50 ans, qui bosse pour Bruno, ministre workalcoolic, au bord du divorce, dormant à Bercy avec ses dossiers pour oreillers mais surtout insomniaque (on le croise dans les couloirs, allant pisser, en pyjama rayé et à point d’heure dans les couloirs du ministère) entretient avec lui une complicité de vieux amis (oui, c’est le principe de ce site un peu allumé, il ne craint pas les phrases interminables) n’est pas, au départ, en meilleure posture sentimentale avec sa femme Prudence, haute-fonctionnaire pas précisément du genre à faire tourner les serviettes, et adepte de la wiggasphère comme on dirait aujourd’hui.

Sauf que. Sauf que l’espace neutre et désincarné, dans leur appartement, comme les zones de transit dans les aéroports, et qui ne signale plus que le vide de leur relation, va peut-être, vingt ans plus tard, n’être qu’un mauvais souvenir. « Anéantir » a beau se battre pour tout foutre en l’air, l’espoir et tout le tralala, une herbe vive et sauvage pousse entre les pavés. Bien sûr il y a une victime. Une victime de ses mauvais choix en amour. Mais c’était une âme fragile, pas encore très armée par les brutalités qu’il subit. Rien n’y fait, ce roman cherche une porte de sortie, et c’est ce qui doit déranger les hard-Houellebecquiens, alléchés par ce titre de fin du monde et piégés par une espèce de douceur, contraints de se consoler aux scènes de sexe avec en point d’orgue, en grosse sucette ronde et colorée d’arc en ciel de récompense, une fellation qui commence à dix-huit heures trente et s’achève trois heures plus tard. Même embarqué vers sa fin, Houellebecq, via son personnage, bande encore.

L’axe déterminant enfin (« enfin » et « en effet » sont par essence l’huile de moteur du rythme houellebecquien, sa fidèle Castrol), repose sur ce qui arrive au père de Paul. Et ce qui en découle de prise en compte d’une conversation précieuse, qui n’eut jamais lieu mais pas forcément perdue. On trouve un appel identique à un regret encore sauvable dans « Un barrage contre l’Atlantique », de Frédéric Beigbeder, chez Grasset. Chez Houellebecq, les barrages du passé sont là aussi, mais ils sont tout prêts à céder, comme si ce livre était en quête d’un apaisement intérieur qu’il réclame et conseille. Comme s’il esquissait enfin, même pas à contre-cœur, comme il y eut la Possibilité d’une île, la possibilité d’un amour.

« Anéantir », de Michel Houellebecq, éd. Flammarion, 729 pages, 26€